Parel Silhouet – Japanese

2019Through research into the pearl production process, Hiroi explored the relationship between people and nature, and created a work consisting of photographs, text, poetry, video and textile artworks expressing the Dutch global network that began in the 17th century, the darkness of colonialism and the brilliance of pearls. Following literature research on the history of pearls, fieldwork was conducted in Nagasaki, interviewing and photographing people working in the pearling industry about their prosperity and decline, living and working with the sea.

Concept, Research and Development: Kumi Hiroi Text, Textile Tapestry, Silkscreen Print and Video: Kumi Hiroi Poem (Renga): Erik Akkermans and Kumi Hiroi Translation of the poem: Masafumi Kunimori Text editing (NL): Adinda Akkermans Proofreading: Yumiko Kunimori Photo: Hymmen & Hiroi © Kumi Hiroi Photography development: Fotolab Kiekie Tapestry development: Lotte van Dijk in TextielLab

Project director: Chitose Ochi, Supported by Nagasaki Holland Village, Sorisso Riso, Nagasaki Prefectural Museum, IMA gallery & amana.inc, Nagasaki Bus, Pearl industry Nagasaki, Dutch Creative Industry Fund and Dutch Embassy in Tokyo.

Project director: Chitose Ochi, Supported by Nagasaki Holland Village, Sorisso Riso, Nagasaki Prefectural Museum, IMA gallery & amana.inc, Nagasaki Bus, Pearl industry Nagasaki, Dutch Creative Industry Fund and Dutch Embassy in Tokyo.

真珠とオランダ黄金時代

「真珠とオランダ黄金時代」といえば、どんなイメージがまず頭に浮かぶだろうか?

かの有名なヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)の絵画、《真珠の耳飾りの少女(Het meisje met de parel)》を思い浮かべる人も多いに違いない。しかし、当時真珠を身につけることができたのは、富を持つ限られた人たちだった。真珠の耳飾りの少女がつけているのは本物の真珠ではなく、内側から彩色したガラス細工だったといわれている。

《デルフトの市長とその娘(De burgemeester van Delft en zijn dochter)》には本物の真珠が描かれている。アムステルダム国立美術館が2004年に1190万ユーロで購入したヤン・ステーン(Jan Steen)による絵画である。そこには、デルフト市長の住宅前にいる4人の人物が描かれている。中央に40歳くらいの裕福な男性がすわり、その左側には男性の娘とおぼしき少女が立っている。男性の右側には、貧しげな女性とその息子が立っている。真珠のジュエリーをつけている左側の少女と、物乞いをしている右側の女性とのコントラストが鮮明だ。

ヤン・ステーンは17世紀のなにげない日常を描いた絵を多く残している。そこでは、社会のより暗い側面が見られることも多く、ろうそくの光の灯る食卓のもとでの庶民の暮らしが描かれていたりする。オランダ黄金時代の絵画に詳しい、フランス・グライゼンハウト(Frans Grijzenhout )氏に話を聞く。アムステルダム大学で美術史の講義を持つ同氏は、オランダ黄金時代の傑作の裏にある秘密を掘り起こす美術番組のプレゼンテーターでもある。長いリサーチを経て、グライゼンハウト氏は『デルフトの市長とその娘』の絵の中の男性が、市長ではなかったことを発見した。市長の家の玄関先にいる男性は、穀物取引商だったのだ。彼は、ヤン・ステーンの絵画の魅力についてこう語る。「ヤン・ステーンの絵はおもしろく、直に訴えるものがあります。人々は絵の中に自分自身を重ね合わせて見るでしょう。そこには、黄金時代の『普通の』光景があるからです。」

「絵の中の男性は絹のような布の黒い上下揃いの服を着ています。そこから、彼が裕福な商人であるといえるでしょう。左の薬指には、手紙に封蠟を施すときに用いるシグネットリングをはめています。娘は当時17歳までの少女によく見られた服装をしています。 たくしあげたスカートはピンで留められており、高価なアンダースカートとエレガントな靴がはっきりと見えます。そして真珠を身につけています。父親は明らかに富裕層です。黄金時代には、裕福な両親はよく黒い服を着ていますが、彼らが実際どれほど豊かであるかは、子供たちが身につけている服や、真珠の耳飾りやネックレス、ブレスレットから見てとれるのです。」

少女がつけている首飾りは、当時50〜150ギルダーくらいだっただろうとフランス・グライゼンハウト氏は推定する。当時の半人前の労働者の年給が300ギルダー、熟練した労働者が400ギルダーであったことを考えると、真珠がどれほど高価なものであったかがうかがえる。黄金時代には、貴族・レヘント(上層ブルジョワジーの政治的特権階級)と裕福な商人からなる上流階級、店主や職人の中流階級、限られた手段しか持たないより低い階級の人々と社会層がはっきりと分かれていた。階級は、個人が手仕事に従事していたかどうか、また、その人が資金を持っていたかによって分かれる。

上流階級は手を使った労働はしない。中流階級の商店主や熟練した職人は、手仕事に関わってはいたが、在庫品や原料のようにある種の形で資本を用いることができた。その下の階級の人たちは労働力を売るのみである。

グライゼンハウト氏は続ける。「物乞いをする女性の服は質素ですが、毛皮のついた帽子は彼女により良き日々があったことを示すかのようです。当時、毛皮の縁飾りのついた帽子は、典型的なドイツの服飾です。17世紀には、多くの貧しいドイツ人移民がより良き生活を望んで裕福なオランダの共和国にやって来ました。花のある花瓶は、不思議なことに、室内ではなく、窓の外側に置かれています。黄金時代でも特異です。ヤン・ステーンは何かを意図しているに違いありません。花束は一般的に生命の脆さの象徴です。この場合、描かれている男性の妻の死を示唆しているのかもしれません。」

つまり、ここに描かれているのは、伴侶を失った裕福な穀物取引きの商人。裕福な家に生まれた身なりのいい少女。物乞いをする移民。そんな光景は、着ている服は違っても、現在のオランダでも目にすることができるのではないだろうか。ヤン・ステーンが描いたオランダ黄金時代の「普通の」暮らしは、今の時代もなお「普通の」人々の心を魅了する。

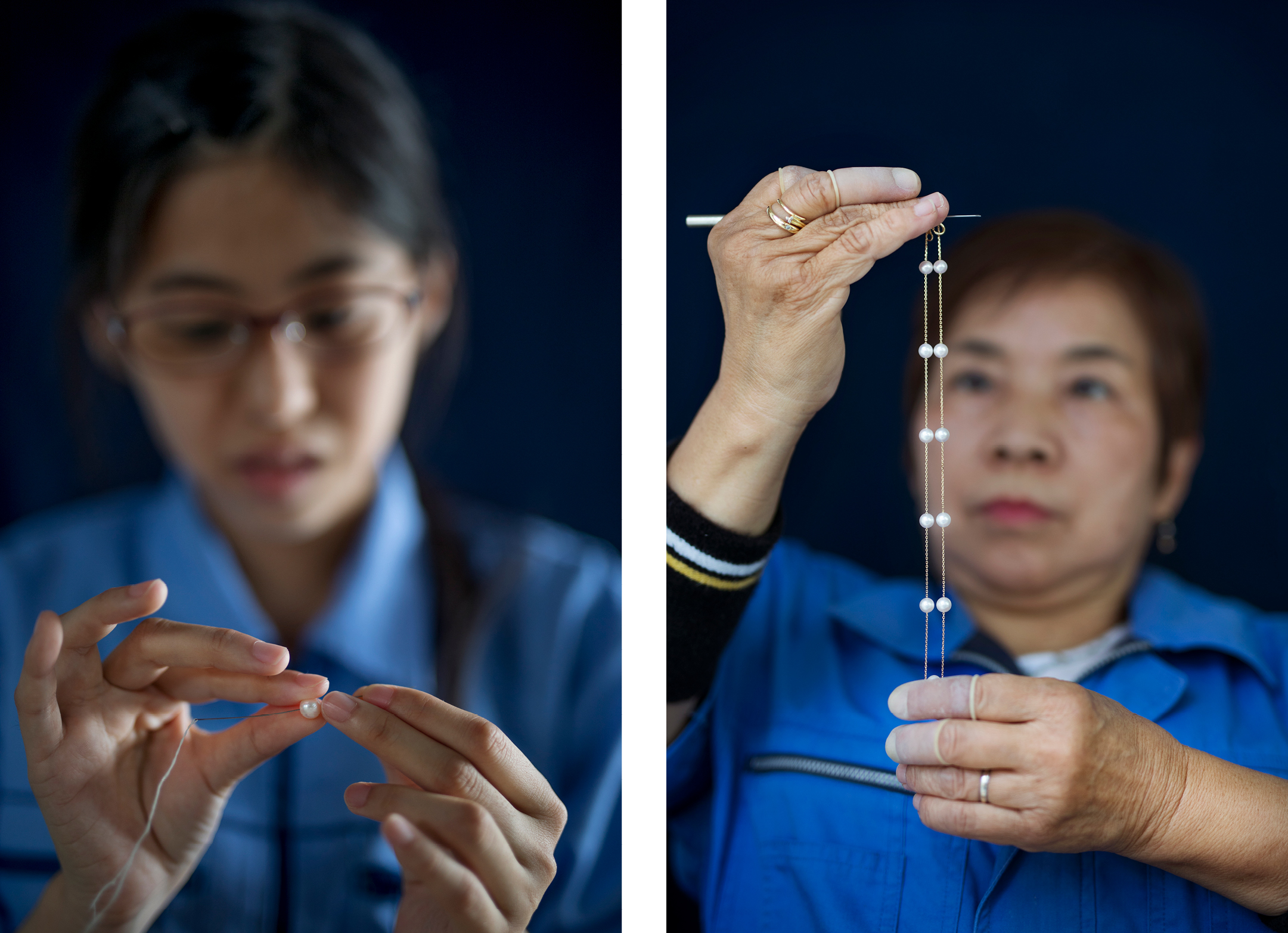

真珠採りの営みのふたつの瞬間

There are two moments in a diver’s life: One, when a beggar, he prepares to plunge; Then, when a prince, he rises with his prize.

Robert Browning

真珠採りの営みにはふたつの瞬間がある。ひとつは、水に突入せんとする物乞いのとき。それから、賞金を手に浮上する王子のとき。

ロバート・ブラウニング

ロバート・ブラウニングは19世紀初頭に活躍したイギリスの詩人・劇作家である。真珠採りがまさに潜水しようとしている物乞いのような姿と、真珠を掲げて浮きあがってくるやいなや、王子のような誇り高い姿となるようすを対象的に描写し、物乞いを瞬時に王子に変身させる真珠の力を描いている。天然真珠は、その希少性と美しさから常に欲望の対象であった。19世紀から20世紀初頭まで、イギリスは、天然真珠で有名なペルシア湾のアラビア半島側の多くを保護領とした。また、南インドのタミル沿岸とスリランカの北部の間のマンナール湾で天然真珠の採取をおこなっている。

実は、イギリス以前にマンナール湾で真珠採取を統括していたのがオランダである。オランダによる植民地統治時代(1658〜1796)、この地域で真珠採取を行っている。オランダの指揮下では、採取の間隔をあけ、貝に必要な生育期間を設けていた。過剰採取のために真珠がとれなくなっていたためである。自然環境のもとでの真珠貝の生育サイクルは、約5年である。真珠貝の生育を阻む、ある種の海藻や別種のカキ貝などのさまざまな自然界の天敵もいた。そこに、人間による乱獲が加わったのである。

マンナール湾のあたりはサメなどの大魚が多く、真珠採取は命がけの作業であった。潜水士は、鼻と耳をふさぎ体に油を塗る。首の周り、もしくは左腕の下にかごを装着し、約6kgの重さの石を足にくくりつけて海に潜る。そして、できるだけ早く真珠貝を拾ってかごに入れる。 かごがいっぱいになるとロープを引き、ボートに乗っている同僚が急いで引き上げる。潜水士たちは交代で潜水し、休憩をとる間に体力を回復させる。潜水作業は、夕刻にボートが真珠貝でいっぱいになるまで続く。

真珠貝を積んだボートは村に戻り、貴重な貝を降ろす。すると、海岸の収穫小屋の前には、仕分けされた貝の山が積みあげられていく。潜水士たちは、その周りにすわり、貝を開けて真珠を探す。すべての貝に真珠が入っているわけではない。

採取後の真珠は、「キチーニ」と呼ばれた真珠の専門家が分類し鑑定した。真円または真球の真珠は最高品質である。二つ目のカテゴリーは球形に近い真珠であり、そのあとに三つ目のカテゴリーの楕円形、ナシ型、ドロップ(涙)型が続く。バロック真珠として知られている不規則な形の真珠は四つ目のカテゴリーに分類された。そして、形状、重さ、光沢や表面の質によって分けられた天然真珠は、取引業者に高額で売却された。真珠は船で運ばれ、世界各地の富める人々の手元に届けられた。

この天然真珠産業は、20世紀初頭に急激に衰退する。その理由の一つに、御木本幸吉を始めとする日本の養殖真珠の存在があった。「世界中の女性の首のまわりを真珠で飾ってごらんに入れます」と御木本幸吉は発言している。日本の真珠の養殖産業は、形のよい真珠を大量に供給することができ、その価格は天然真珠の約3分の1だった。こうして、真珠は一般の人々にも手の届くものになった。

A Diver’s life, Woven Tapestry, hemp and wool; 200 x 140 cm

A Diver’s life, Woven Tapestry, hemp and wool; 200 x 140 cm

大村湾の真珠

長崎県の中央に位置する大村湾。緑豊かな山々が湾をかこむ。その大村湾の東岸に松田徳継さんの真珠養殖場がある。松田さんの真珠小屋は小さな山のふもとにあり、目の前には海が広がっている。内海なので波はそれほどない。静かな場所で、小屋の外では大村湾を囲むように走る大村線の電車の音がときおり聞こえるくらいだ。

大村湾の真珠の歴史は長い。奈良時代(710年—794年)に編纂された『肥前国風土記』には、大村湾の真珠についての記録が残されている。そこには、大村湾の島で海女が第十二代景行天皇に献上した貝を開くと、二つの光り輝く真珠が出てきたので天皇は大いに喜んだという話などが記されている。

戦国時代の末期(1582年)には、九州のキリシタン大名によって派遣された天正遣欧使節が、当時のローマ法王であるグレゴリー13世に大村湾でとれた真珠を贈っている。

そんな貴重な天然真珠の保護と採取を江戸時代(1603年—1867年)に代々続けたのが、歴代の大村藩主である。一般の人々には貝類を採ることも食べることも固く禁じた。また、大村藩は真珠貝の保護にも熱心で、しばしば禁漁期間を設け、石や瓦を海底に投入したりして真珠貝の生息環境の改善にも取り組んだ。大村藩の真珠貝採取の独占事業は、藩の重要な財源になっており、真珠は出島を通じてオランダへ輸出されていた。長崎出島に滞在した商館医、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、日本人が真珠の粉末を薬として用いていたことを『江戸参府紀行』に記している。

真珠の養殖は、古代から続く大村湾の天然真珠の歴史と結びついている。美しい真珠を人工的に作る研究がさまざまな場所で進められた。三重県の御木本幸吉が半円真珠の養殖に成功したのに続き、大村湾に浮かぶ長島で世界初の真円真珠の養殖が成功した(1907年)。翌年には明治天皇に真円真珠を献上している。真珠養殖は、日本が世界を驚かせた発明だ。養殖真珠は、それよりずっと高価な天然真珠と比べても品質ともに遜色なかった。

松田さんは、弟さんとともに先代の真珠の養殖業を継いでいる。海での仕事は緊急の事態に備えて、必ず二人以上で行う。真珠の養殖は、貝の世話、核入れ、真珠の育成、玉出しという過程を経る。

松田さんが説明してくれる。「真珠を作るには、母貝と細胞貝といわれる二種類のアコヤガイが必要です。私は貝の子供、といいますが、稚貝を買ってきてそれを育てています。これを『仕立て』といいます。購入時の稚貝の大きさは0.1センチくらいですから、2年かけて、6センチくらいになるまで大きくします。購入するのではなく、母貝や細胞貝を稚貝から育てている真珠養殖場もあります。真珠を作るには、母貝に『核入れ』をする必要があります。この作業過程は、毎年、貝が十分な大きさになる5月末頃に始まります。作業の前には貝を少し弱らせておきます。そうしないと貝が核をはきだしてしまいますから。」

「核入れ」というのは、成長した母貝に、細胞貝の外套膜の一片(ピース)と直径5ミリから7ミリの淡水貝でできた玉(核)を付着させて貝の体内に入れる作業のことだ。作業はすばやく行われ、それはいとも簡単に見える。しかし、手先の勘と経験とをあわせ持って手術をするような正確さが必要だ。

松田さんはその手術の後、大村湾の沖で10日間ほど貝を休ませ、その後九十九島沖に運ぶ。そこで母貝は寒い冬を越し、真珠は大きく成長する。九十九島は水温が安定していて、波が穏やか、潮の流れがよく、プランクトンが豊富であるなどの条件が整っている。松田さんは海を見ながら言う。「昔は大村湾の辺りに真珠養殖場がたくさんありました。このあたりでも1980年ごろには、まだ50ヶ所くらいありました。しかし、堤防やダムができたおかげで大村湾が汚れてしまいました。海底の海鼠を採るとき、川から流れてくるゴミがたくさん沈んでいるのがわかります。いまだにこの大村湾の東側で真珠の養殖を続けているのは、うちだけになりました。」

九十九島では、貝の掃除も週に一回の割合で行う。真珠貝に付着する海藻や他の牡蠣類などの貝をナイフできれいに取り去ってやらないと貝が死んでしまう。11月の末頃から始まる「玉出し」まで、作業に余念がない。年内に取り出された真珠は「1年もの」と呼ばれる。年を越して6月に取り出された真珠を「越しもの」という。海にいる時間が長いほど、真珠も大きくなる。しかし、時間が経つにつれて、貝が死んでしまう確率も増える。

良い真珠に必要不可欠なものは?との問いに「上質な海水、上質な貝、仕立ての技術、そして運です」と答える松田さん。その目はキラキラと輝く。松田さんは、真珠作りを一生涯の仕事だと思っている。「自然と向き合い、健康的にできる仕事です。いつも海が近くにあって。」

真珠の家

藤克也さんは、長崎市の自宅から大村市の仕事場である「パームハイム」に毎日出勤する。真珠の養殖で有名な地域だ。藤さんは、その「パールハイム」の工場長として働いている。「パール」は英語で真珠、「ハイム」はドイツ語で家の意味。つまり「真珠の家」である。「パールハイム」は重度身体障害者の自立と生活安定に寄与するために設立された、全国で唯一の、真珠装身具類の加工を行う障害者支援施設である。

この施設は、大村湾で会社を創業した田﨑真珠(株)の田﨑俊作さんが1975年5月に設立した。長崎県から田崎氏に障害者福祉のために寄付してほしいとの申し出があり、氏は金銭の寄付ではなく工場の建設を提案した。「真珠の家」を案内しながら藤さんが話す。「単にお金を寄付するのではなく、障害者が仕事をしてお金を稼ぐ、すなわち自立を促す仕組みを提供したいという、田﨑さんらしい発想です。」

「仕事は朝8時30分にはじまり夕方の4時30分に終わります。そのあと、寮に住んでいる人たちは、夕食、入浴、そして就寝です。第1、3、土曜日は半日勤務、その他の土日、祝日は休みです。休みの日には、飲みに行くなり、パチンコをするなり、好きなように過ごしているようです。夜の9時までには帰ってきなさいと言っています。」

作業場では多くの作業員の方たちが黙々と仕事に取り組んでいる。とても明るい、静かな作業場だ。働く人たちの表情はあまり変わらない。外側についているマベ真珠の不要な部分を削り取る作業、貝の真珠層を研磨する作業、真珠をイヤリングやペンダント、指輪などの金具に接着する作業に集中している。作業机の真珠がキラキラと輝いている。

「パールハイムでは付き添い職員が25人、精神障害、知的障害、身体障害を持つ作業員が55人働いています。この施設に自力で通う人、送迎の必要な人もいて、寮に住んでいる人も28人います。作業の内容や個人差にもよりますが、それぞれの障害に適合しながら仕事ができるようになるまでの3年間は見習い期間です。例えば聴覚に障害を持つ人たちに向いているのは貝の表面を削る作業です。貝を削る音はかなりうるさいのですが、耳の聞こえない人たちにとってはなんでもないのです。一つのことには実に集中できても、複数の作業はできない作業員もいます。障害特性と作業能力を見極めた組み合わせ、適材適所ということを常に心がけています。」

藤さんがさまざまな種類の貝を見せてくれる。「アコヤ貝、白蝶貝、黒蝶貝……これはマベ貝です。マベ真珠は他の真円の真珠とは異なる製造過程をたどります。マベ貝の内側に半円の核を挿入するため、それが貝に付着して半円形の真珠ができます。パールハイムが加工しているのは奄美大島産のもので、虹色に輝く真珠層を持っています。他の真珠貝と比べると、抜群のきめ細やかさです。」

磨かれた貝は、見る角度によって色が変化する。真珠の輝きは深い。「適材適所」という言葉をもう一度思い出す。藤さんの適性を尋ねると、「なんでも屋」だという。工場長である藤さんは、社会福祉主事の資格を持つ。利用者送迎車の運転などの日常の仕事、業務管理、貝を磨く作業など多くの作業をこなす。彼は38年前に交通事故に遭ったあと、ここで働き始めた。「足が麻痺してしまったのですが、でも、そのとき、──他は健常者とどこも変わらないじゃないか──と思ったのです。そんな経緯もありこの仕事にたどりつきました。パールハイムで働いて32年になります。」