Tulip Mania – Japanese

2020 –In Tulip Mania, Hiroi researches whether the beauty and emotion of the tulip flower justifies the environmental problems it causes and the problems posed by the global economic system we live in, and incorporates the results of her research into her photography, writing, glass and textile work.

The bulbs that triggered the Tulip Mania in the 17th century, considered the first speculative bubble in history, have been traded with many countries throughout its history, including Japan. The Dutch tulip industry grasped the knowledge and expertise of tulip production and created a system to reach consumers in the most economically efficient way. During the Tulip Mania, it is said that a single bulb of a rare tulip cost more than the price of a house on the canals of Amsterdam. Today, one tulip bulb can be obtained for 0.2 euro. Connecting the stories of those involved in the tulip industry through the history of Japan and the Netherlands reveals the complexity of the relationship between humans and tulips in our society and shows that human desire can lead to disastrous consequences.

The bulbs that triggered the Tulip Mania in the 17th century, considered the first speculative bubble in history, have been traded with many countries throughout its history, including Japan. The Dutch tulip industry grasped the knowledge and expertise of tulip production and created a system to reach consumers in the most economically efficient way. During the Tulip Mania, it is said that a single bulb of a rare tulip cost more than the price of a house on the canals of Amsterdam. Today, one tulip bulb can be obtained for 0.2 euro. Connecting the stories of those involved in the tulip industry through the history of Japan and the Netherlands reveals the complexity of the relationship between humans and tulips in our society and shows that human desire can lead to disastrous consequences.

Concept, Research and Development: Kumi Hiroi Text, Tapestry, Glass works: Kumi Hiroi Fiction Story: Sacha Bronwasser Translation of the Fiction story: Saki Nagayama Photo: Anneke Hymmen © Kumi Hiroi, Ken Ohki ©Kumi Hiroi Tapestry development: Marjan van Oeffelt in TextielLab Galsswork development: Van Tetterode Glass Studio Photography development: Fotolab Kiekie

Curator: Christine van den Bergh, Collaboration with: Tulp Festival (Saskia Albrecht) Supported by Stichting Stokroos and Amsterdam Fonds voor de Kunst Special thanks to: Lia Gieling, Carla Teune, Tulip Trade, Toyama Flower Bulb Agricultural Cooperative, Toyama Prefectural Agricultural, Forestry & Fisheries Research Center, Scentia, Huiberts biologische bloembollen, Yasutaka Niisato, Arie Dwarswaard and Annika Versloot at De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, MPS Japan, Michel van Schie at Royal FloraHolland, Pascal Ramaekers, Ryoji Shibuya, Emile de Cock, Hilde de lange, Luuk Jonker, Michele Secchi, Fred van Gestel, Erik Akkermans, Tijl Akkermans and the team of Bradwolff Projects

Cornelis van Noorde, De tulp Bizard Catafalque, 1765

10 カタファルク

著:サシャ・ブロンワッサー 訳:長山さき

それは、あらゆるものがそうであるように、願望とともにはじまった。願望は期待となり、期待は見積もりに形を変えた。そこまでくると、それが真実のように思われた。現実がそこに合わさるかの如く。

イルとオーティスの例を見てみよう。日々更新される人気のホログラム〈ウィー・ザ・メニー〉の制作者だ。どちらも最初のパンデミック中、しかも同じ日――2021年12月18日に生まれた。2050年現在、世界人口90億人の中でだんとつに人数の多い年齢層だ。考えてみれば、おぞましいことだ。3年間つづいた第1次パンデミックの間に、「世界中の人がこぞって悲壮な気持ちで繁殖していたとは」オーティスはいつもそう言っている。出会った時、はじめていっしょにコーヒーを飲むよりも早く、互いの母親が1時間ちがいで出産していたことがわかった。オーティスは自分たちの世代を〈夜間外出禁止令産〉と呼んでいた。

彼らの人生は常に人数が多すぎだった。小学校で、中学高校で、満員の大学で。家を見つけるにも、仕事を見つけるにも、きれいな空気を吸うのにも多すぎる。わずか32平米とはいえ、独立した2階建てのボックスに2人が住めるのは、〈大勢の我ら〉なくしては決して手に入らなかった幸運だ。

「我々は異常発生だ」イルとオーティスはホログラムをいつもこの言葉で結ぶ。そのあとに流れるエンディングテーマには、大昔の〈スリラー〉のミュージックビデオの高笑いが響く。既存のフォロワーが忠実に見てくれるものの、最近は新規のフォロワー数が伸び悩んでいた。新たなテーマを見つける必要があった。

それがきっかけだった。群集、洋梨型の人口ピラミッドから逃れるためのなにかを求めて。はっきりと目に見えるなにかでなければならない。過激で100%非バーチャル、特にそれが肝心だ。

まずは2人共、頭を剃り坊主頭になることからはじめたが、あっという間に模倣者が出てきた。オーティスは2020年代を歴史的に象徴する、首へのタトゥーを考えたが、「醜い」とイルは思った。頬に切り込みを入れる? 文化の盗用は刑罰の対象になる。額へのインプラント――危険が大きすぎる。外科手術で立ち耳にする、歯を尖らせる、遺伝子操作で髪を発光させる、目の色を変える、肋骨除去……どれも陳腐なアイディアばかりだ。

そんな折、イルが夜間、働いている研究所で、色素操作をおこなうカナダの企業について聞いてきた。その名も〈ジェン・ビザール〉。オーティスは彼女の話を開け放った窓の前で聞いた。ちょうど太陽が一時間ほど、彼らの階に差し込む時間帯だった。

「これだよ、オート」いまにも発光しそうなほど白い手を、オーティスの深い黒色の腕に当てながら、イルは言った。そのコントラストはいまだに彼女の心を動かした。「修正や整形じゃない。薬で内側から変えるの……ナチュラルなタトゥーみたいに」オーティスは興味を掻き立てられた。

薬剤は色素細胞の組織に介入する――イルは洗練されたスタートアップ企業から情報を得て、研究結果を暗唱できるほどになっていた。「色素を集めることができるの。高度な技術で」イルが説明した。〈蓄積〉または〈追放〉という言葉が報告書に使われている。この現象は、尋常性白斑の新たな治療法開発に伴い、偶然発見された。優秀な皮膚科医がその情報と、そばかすの形成に関する古い研究結果を組み合わせたことによって、開発に拍車がかかった。

プロセスは一時的なものであり、元に戻すこともできる故、安全である――ジェン・ビザールはそう保証している。夢中で語るイルの目に貪欲さがにじんでいるのを見たオーティスも惹きこまれていった。

「とても正確に操作できるんだって。選んだとおりになるんだよ」なによりもすばらしいのは―彼女はこの情報を最後まで取っておいた―「ほとんどのバリエーションが、メラニン色素がとても多い肌か、とても少ない肌にいちばん映えるっていうこと」

肌の色がとても黒い人、あるいは逆にとても白い人――「つまり、わたしたちのことだよ、オート」とオーティスの腕をそっとつねってイルは言った―は、無料の先行プロジェクトに参加できる。ソーシャルメディアに投稿し、見せ、拡散することが条件なのは言うまでもない。

2人は3Dカタログをいっしょに見た。とてもスタイリッシュだ。歴史に残るスケッチブックの中の色鮮やかな花々――とりわけチューリップ―がモチーフになっている。名前も洒落ている。〈グラン・ロワ〉〈モザイク〉〈レオディ〉〈ポンティフェックス〉〈グラビア〉〈ベルアート〉〈レンブラント〉。

服用後、選んだとおりの模様が表皮に表れる。ストライプや燃え盛る炎。細かな斑点、あるいは荒々しく舞い落ちる雪の薄片。エレガント、逞しい、精巧な、奇妙な……実に様々な選択肢がある。ほとんどの模様はまず顔と両手両足に表れ、そこから徐々に胴体、背中、太腿へと広がっていく。

彼らは〈カタファルク〉が気に入った。均整のとれた炎状の模様で、先端やくぼみ――指や鼻、耳、眼窩――にかけて色が濃くなるか、逆に薄くなる。色の薄い肌には、成分に反応する色素が少ないけれど、最終的には二人はほぼ同じ模様になる。一人は白地に黒、もう一人は黒地に白のスライドのように。彼らの家を訪問した、青みがかった歯をしたジェン・ビザールのコンサルタントはそう説明した。

「とてもいい選択です」と言うコンサルタントは、心から感動しているように見えた。「すばらしい結果になりますよ。比類なき表明であると同時に、勇気の証明でもある。これに挑戦したカップルは世界中にまだ1組も存在していないんです。あなたたちがパイオニアです」

オーティスは満足げにもたれて座り、変化をどう見せていくか、考えていた。毎日更新。マクロ撮影、ストップモーション、進化の過程、子ども時代に見た自然ドキュメンタリー風のホログラム。スタートレックの名ゼリフにちなんで、〈トゥー・ボールディ・ゴー(勇敢に行く)〉と名付けよう。すごいものになるにちがいない。

「そして、やはり安心材料となるのは……」イルとオーティスの血液サンプルを容器に仕舞いながら、コンサルタントが言った。「効果が2年後には弱まる、ということです。そのままにしておくこともできるし、あらたに服用することもできます。あなたたちなら、きっとまた服用すると思いますよ」

一週間後、〈99,8%の適性〉というテスト結果が届くと、イルとオーティスはグラフをティーザー広告として、胎児のエコー写真のように誇らしげにフォロワーに披露した。

これはうまくいかない。どんな事故が起こるか、想像してみたまえ。そのとおりに、しかもそれよりもっとひどいことになるにちがいない。責任者が探されるが、見つからないだろう。規定とプロトコルが設けられるも、同様の事態は二度と起こらないだろう。なぜなら、その時にはすでに〈願望〉は別の形に変わっているからだ。この結末はいつもと寸分違わない、すなわち〈予想外〉に終わるということ――我々の結論はそうあらざるを得ない。

だが現時点では、未来は期待、見積もり、真実に満ちている。金曜の夜、クール便が配達された。イルが2つのカプセルを取り出して、白い手のひらにのせた。ストライプ柄で、まるで2匹の死んだハチのように見えた。

オーティスと彼女は一時も迷わずカメラを付け、胡坐をかいて向かい合って座り、感極まって抱きあい、温かな息を首に感じあった。

2人は同時にカプセルを飲み、興奮を静めるために違法の蒸留酒で乾杯した。自分を比類なき存在と感じるのはすばらしい。なにが起こるか、概ねわかっているのはすばらしい。彼らは互いに、そしてフォロワーに向かって言う。そう、これこそが願望であり、これこそが勇気なのだ、と。

そこでカメラが消され、2人はまだ何度も乾杯した。部屋が少し揺れはじめると、明日、そしてこれから起こる事柄を、カーペットに寝そべって待つことにした――最初の兆候を見逃さないよう、互いの体に目を凝らしつつ。

07

チューリップ球根農家

アムステルダムから北へ電車で60分、ジョアンナとジョン・ハーバート球根農家を訪ねた。球根畑に向かう道路脇から、オランダの花畑と聞いて誰もが思い浮かべる虹色の花畑が広がっている。その鮮やかな色を見ると不思議に心が躍る。工場のような大きな建物があり、その脇にある茅葺き屋根の家のベルを押すと、ジョアンナさんが笑顔で迎え入れてくれた。自身の両親も球根農家を営んでいたという彼女は、「チューリップが一番好きな花です。父もチューリップの球根を育てていて、子供のころの思い出がいっぱい詰まっています。春の象徴ですね」という。

家族経営の花卉球根農家である彼らの一日は長い。午前7時半に始業し、午前9時、正午、午後3時に30分の休憩を取り、午後5時まで働く。夜9時頃には寝るのですかと聞くと「寝るのは夜11時頃です」とジョアンナさんは笑う。70ヘクタールの土地を所有する彼らは、35ヘクタールを使用し、チューリップを含む100種類以上の花卉球根を栽培している。その土地の大きさを考えると、従業員は想像以上に少ないように感じる。週5日働くのは彼らのみで、週3日から4日働く従業員が常時3人。土曜日には学生バイトが6人ほどが働きに来る。忙しい夏の7週間は、毎年7人ほどのポーランド人女性たちが短期労働者としてこの農場の近くで住み込みで働く。女性労働者たちはほぼ同じメンバーだ。「一番古いメンバーは私達の長男が生まれたときだから、19年前にもなります。オランダ人に支払う金額と同じ金額を支払っているけれど、オランダ人はこのような重労働はしたくないのです」

彼らが他の球根農家と違うのは、有機球根を育てていることだ。2013年から、それまでの球根栽培を有機球根に切り替えた。「そのとき土は灰色でパサパサしていて、全然生きていませんでした。この土では何も育たない。有機球根栽培に移行したのは必然的でした」土壌の状態に目を向けた彼らは、土壌生物学を学び不耕起栽培を始めた。一般に行われている耕起栽培では、耕耘によって作土層を画一化することで多様な自然のしくみやはたらきを『見えない状態』にしている。しかし、土壌の層にはミミズや微生物などの土壌生物が存在し、その土壌生物が土の中の有機物を食して排泄する事によって、有機物は分解され、作物の生育しやすい土壌環境が形成されている。土壌生物の働きを層をひっくり返して破壊することを防ぐ、それが不耕起栽培である。

彼らの不耕起栽培には、ジョンが特製した機械が役立っている。例えば、緑肥の下に球根を植える作業は特製の植栽機によって行われている。7月末ごろにチューリップの球根を収穫した後、土壌の肥沃に役立つ植物(緑肥)を播種し、種子が発芽し始めた頃に、有機葉面肥料を散布して土壌を強化する。緑肥は球根が植えられる前に刈り取られる。

その後、その専用の植栽機をつかって緑肥の芝を持ち上げ、球根を下に広げ芝を元に戻す。活発に成長した緑肥は土壌への有益な効果を継続するとともに、霜に対して毛布のように働き、わらで覆う作業を省くという利点もある。

彼らの栽培手法は、土壌を継続的に改善するだけではなく、地上の環境にも影響を及ぼしている。農薬を使用していないこの農場には、クモやカブトムシなどの昆虫などの餌を求めて、ひばりやヤマウズラが頻繁に訪れる。ミミズや昆虫は、鳥の健康的な餌となる。「有機球根栽培をはじめる前には見たこともない鳥の鳴き声が畑に響いています。有機栽培の球根を育てるには土の生態がとても重要です。有機花球根が成長する土壌は健康でなければならなりません。そのためには、自然が築き上げるものを邪魔しないことが重要です」とジョアンナさんは言う。

彼らが一球入魂で育てた有機球根はオランダ国内での需要はあるのだろうか?年間350万個のチューリップの球根を育てるハーバート有機球根農家は、オランダの有機球根栽培農家で一番大きな農家である。しかし、有機球根が球根産業に占める割合は、チューリップでも、そして他の花の球根でも多くはない。全体の0.22%である。

「オランダ人は、何事にも高い費用を払うのを嫌います。これは環境によいからと手元にとっても、値段が高いと棚に戻してしまうのです。それは球根に限ったことではないのですが」

06 チューリップ球根農家

オランダ/日本

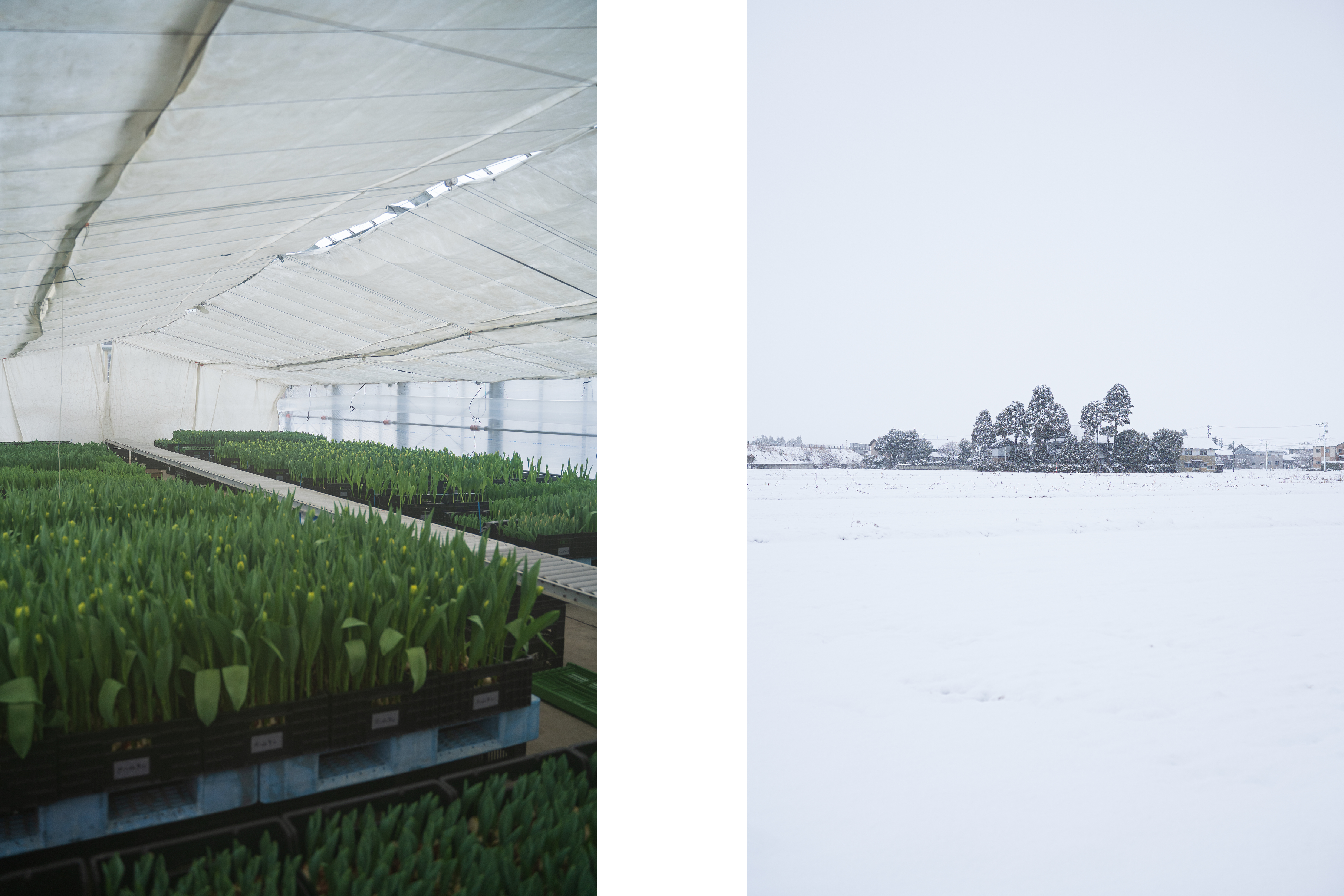

石田さんのもとを離れ、オランダでチューリップ農家の経営を学んだ伊藤仁嗣さんの農園に向かった。タクシーのドアを開け、長靴を履かなかったことを後悔した。事務所のドアを開けると、靴の中は雪でいっぱいだった。事務所には石油ストーブがあり、中央のテーブルにはチューリップの花瓶が置かれている。壁には、オランダの球根農家から送られてきたものだろうか?チューリップのカレンダーが貼られていた。

伊藤さんは、大学卒業後に砺波にある農家を継ぐことを決めた。大学では経済学を学び、その後2年間、オランダのチューリップ農家で働いた。「1年めではチューリップ農家の年間のサイクルを経験し、2年目には人脈が増えました。白人ばかりの環境で、日本人は僕一人。しかし、日本人としてではなく、同僚としてみてくれるようになった気がします」

従業員は家族を合わせ6人。朝は8時30分から作業がはじまり、夕方5時に作業が終わる。チームワークで仕事が進められるため、残業はほぼない。農家にはなかなか人が集まらないため、通年を通して人材を募集している。花が好きというよりも、植物の変化に気がつく、観察力のある人が仕事に向いているという。テーブルの上の花瓶を指さす。「若い子にこのチューリップの花瓶を外に置いておいてと言うとする。そうすると『外に置いておく』という指示としてはすぐ理解する。でも70歳くらいのパートさんに同じ指示をすると、『温かいところではすぐに花が開いてしまうけれど、寒いところにおいておけば花が開かない』という理由を理解する。生きた経験があるから、指示の背後の部分を読みとれるのです。」

富山県では、チューリップの球根農家に比べて切花農家の数は少ない。オランダで切り花生産の手法を学んだ伊藤さんは、球根だけでなく切花生産にも力を入れている。オランダからチューリップ切断機などの機械も出荷数を毎年伸ばしてきた。2020年にはチューリップの切花160万本を出荷し、国内第2位の出荷量を誇る。

「オランダは、チューリップの生産者はビジネスとして運営されています。農家が会社単位で組織化され、国際的なネットワークで結ばれています。ワーゲニンゲンの繁殖センターをはじめとする産業システムがあるのです」

伊藤さん自身もオランダ的な経営を目指しており、富山県では異質な存在であるのかもしれない。しかし、その手法を真似る農家は今の所いない。「オランダ式のやり方を真似しても真似しなくてもよいとは思うけど、ちょっと取り入れたら生産性があがると思います。うちもオランダ式を真似しているわけですしね」

日本の強みは、「品質が高く、ものづくりがうまいところ」。そして弱みは、「経営的に未熟。日本の場合は特に日本国内の物流だけを考えればいいので、ぬるま湯に浸っています。農業が国からの補助金だよりになっています。たとえば、メロンがあるでしょう。日本のメロンがどれだけ素晴らしいとかメディアは騒ぐけど……。オランダでも作ろうと思ったら作れると思います。でもオランダでは金にならないものは作らないんです」と言う。

伊藤さんは、花卉・農作物に対するメディアのメーセージにも違和感を覚えるという。

「一球入魂で作られた農作物、農作物は土からという日本のTV番組の情報に、消費者はコントロールされています。LEDのライトを存分に当てられて育つ花卉・農作物なんかは、テレビ番組的には人気を集めません。生者者としては金になるものを作るだけですが。

規模を大きくしたい。コストを下げて花を安く出したい。花を買ってきて飾ることは文化の一部です。その文化を広がることで世の中は変わると思います。人にケーキを買ってきて人に渡すことと、花を買って人に渡すことは少し違う。花には、花を渡す人の願いがこもっています」

04 チューリップの育種をするひと

富山県の冬の寒さは厳しい。12月下旬から2月にかけては雪が一面を覆う。アポイントメントを取る際に、「○時に」とはっきり指定せずに「○時ごろに」という富山の人々を不思議に思ったが、富山では車での移動が前提であること、また、冬は積雪のため時間どおり約束場所につかないこともあることを考えると、「○時ごろ」と時間を設定することは理に叶う。それは、相手にゆとりを与えようとする富山の人の思いやりだ。

富山県の砺波駅から、富山県農林水産総合技術センターの園芸研究所で主任研究員として働く西村麻実さんに11時頃に会うため、タクシーを走らせた。10分ほどしてタクシーの窓から見えたのは、斜めに降る雪。その背後には、家、雪で覆われた畑、家、雪で覆われた畑、家、の順に風景が遠ざかっていく。屋敷林に囲まれたその家の敷地の大きさは、都会のマンションの表面積の何倍にあたるであろうか?その屋敷林は「カイニョ」と呼ばれ、昔はその大きさが家柄を示したとタクシーの運転手が教えてくれた。スギを中心にケヤキなどが混じった年々減少しているその林は、厳しい冬

の風雪と夏の暑さを防ぐために欠くことのできないものであった。「カイニョ」に囲まれた大きな家は、家族3世代で生活するとことを前提にしている。昔は、子供たちも庭掃除や落ち葉の始末など、父母、祖父母との一緒に作業をし、その共同作業を通して家族の絆が一層強められたという。「カイニョ」の減少とともに、このあたりの風景が大きく変わりつつあると言われるが、家族構成は変わらない部分もあるのであろう。富山県の女性の就職率は日本一。それは、祖父母とともに住む家庭が多く、彼らが子育ての一環を担っているのである。

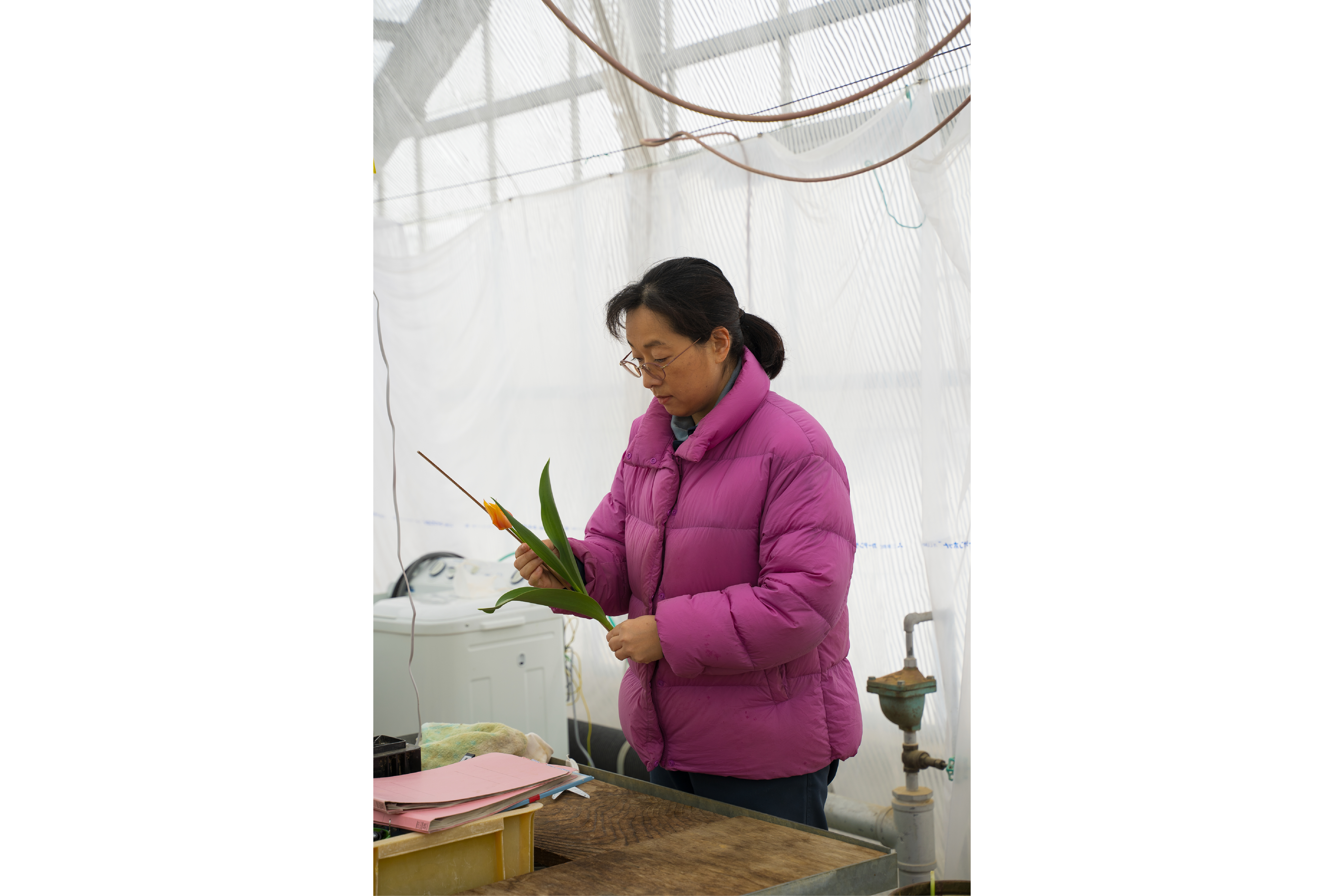

国の指定試験地に認定される富山県農林水産総合技術センターの園芸研究所にたどり着き、チューリップの育種担当の西村さんに話を聞く。この研究所の花卉科には4人が所属し、育種の担当は彼女一人。彼女が、この園芸研究所に勤務するのは2度目である。過去、2004年から2013年の間に研究所に所属し、現在は2020年からチューリップの育種に関わっている。「富山では祖父母に子供の面倒を見てもらっている家庭が多いのですが、しかし家事はすべて分担されているというわけでもなく、女性の仕事は多いと感じる」と西村さんはいう。そして、花の育種の仕事にやりがいを感じている。「病気に強く、新規性があり、花に魅力があり、需要があるものを育種しています。しかしチューリップの種からその球根が品種として登録されるまでに20年以上もかかります。なので実際には、『需要を追う』というより、需要は追っかけてくるものです」

研究所の建物の外には、約4.2ヘクタールの土地があり、約1ヘクタールがチューリップの育種のために使われている。もちろん温室もある。使われている水が循環されているのかと聞くと、そのまま水路に流されているという。

目の前には雪で覆われた、真っ白な一面の畑が広がっている。「積雪の多い砺波では、秋に植えられた球根は、冬の間、雪の布団の下、適当な温度と湿度で保護されています。それに加えて、雪が降ることによってアブラムシの発生が抑えられる。アブラムシは、ウイルスを媒介しチューリップにとって致命傷となるモザイク病を引き起こすので、それを抑えられるということです」

チューリップというと球根を思いうかべるが、もちろんチューリップにも種がある。その茶色い種を手に乗せて、西村さんが説明してくれた。「花色や花型・耐病性・芳香性・球根の生産性・切花にできる品種なのかを考慮して交配親を決めて、交配し、種をとります。その種が育って、1年目にはマッチ棒の先くらいの球根になり、それを秋に植えると翌年はひとまわり大きくなった球根ができます。毎年、球根の植付けと掘取りを繰り返し、5年目に花が咲きます。

5年目から15年目の10年間は、初開花を迎えたチューリップの中から、花の色・型など新規性・希少性に優れたチューリップを選抜し、その後、選抜・増殖を繰り返します。15年目には球根の数が揃い、やっと試験ができるようになのです。

15年目から20年目には品種の特性を試験します。まず、球根を路地で育て、どのように育つのかをチェックします。開花の時期、球根の生産性、切花にできる種であるのか、耐病性などの品質のチェックをするのが15年目から20年目。チューリップの育種にかかる時間は20年もの歳月が必要なのです」

この富山県農林水産総合技術センター園芸研究所で育種され登録された品種は37種。その中ではオランダでも購入され、販売されている球根もある。西村さんが関わった品種は登録申請がされているものはあるものの、まだ正式には登録されていない。「当所の遺伝資源センターには、2100ものチューリップの品種がありますが、どれも一つ一つ違う。その多様性がチューリップの魅力です。種から育つまでにかかる時間は日本では20年以上。その20年もかかる育種を短くできたらよいなと思います。」赤ん坊が成人するほどの年月は長いようで短いようにも感じられる。

Jan Brueghel the Younger, Satire on Tulip Mania, c. 1640